Oleh: ***Suyono Saeran

SELALU ada catatan sejarah yang mengikutinya tentang berdirinya sebuah kota. Lembaran-lembaran sejarah itu selalu akan bercerita bagaimana asal mula kehidupan kota itu yang kemudian membentuk sebuah komunitas besar yang dibarengi dengan berbagai kemajuan yang diraihnya.

Termasuk Kota Kijang yang tidak secara ujug-ujug (tiba-tiba) ada dan berdiri dengan berbagai aktivitas kehidupan yang menyertainya. Ada proses yang mengkutinya. Ada perjalanan waktu yang ditempuh sehingga Kijang yang dulunya hanya perkampungan kecil yang didiami oleh beberapa keluarga bisa menjelma menjadi sebuah kota.

Karenanya, mengenal jejak sejarah Kota Kijang dipandang perlu untuk mengingatkan kita pada masa lampau dimana aspek kesejarahan berperan sangat penting dalam membentuk struktur dan morfologi Kota Kijang hari ini. Diperlukannya penelusuran sejarah pembentukan Kota Kijang merupakan bagian penting dari proses belajar tentang keberhasilan dan kegagalan masa lampau, sehingga dapat terhindar dari cacat struktur dan morfologis sebuah kota.

Meningkatnya penduduk perkotaan dengan laju pertumbuhan dan tingkat urbanisasi tinggi sering kali membuat sebuah kota menjadi kurang mampu memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakatnya, dan membawa konsekuensi terhadap perkembangan kota khususnya pada penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan.

Dari cerita tokoh masyarakat Kijang, Abdul Muin Husin, yang pernah ditulis oleh seorang jurnalis Trisno Aji Putra, asal mula terbentuknya Kota Kijang pada tahun 1920 ketika tim ekspedisi Belanda melakukan penelitian untuk mencari timah di sebelah utara Pulau Bangka.

Saat itu, sebuah perusahaan Belanda yang mengeruk timah di Pulau Belitung, NV. GMB terus melakukan penelitian terhadap kemungkinan adanya kandungan biji timah di pulau-pulau yang berada di sebelah selatan Semenanjung Melaka.

Dari berbagai kontak dengan penduduk setempat, termasuk di pulau Lingga, Singkep dan Karimun, diperoleh kabar positif, tentang kemungkinan kandungan timah yang cukup besar di sebelah selatan Semenanjung Melaka. Karena itu penelitian pun dilakukan, termasuk sampai di Pulau Bintan.

Kemudian tahun 1924 NV GMB mengirimkan tim ekpedisi khusus untuk melakukan penelitian tentang timah di Pulau Bintan. Tim peneliti Belanda ini mendarat di Kampung Tun Tan, yang masuk wilayah Sungai Enam Lama.

Di kawasan ini selanjutnya berdiri tempat-tempat pembuatan arang dari kayu bakau yang diekspor ke Singapura. Karena itu kawasan ini kemudian dikenal dengan sebutan Dapur Arang. Dalam penelitiannya tentang kandungan di perut bumi Bintan itu, tim peneliti dari Belanda menginap di rumah penduduk. Seorang penduduk, Amat S, cucu Lebai Idris, yang rumahnya juga ditumpangi pimpinan rombongan, akhirnya diajak bergabung dalam tim.

Amat diajak bergabung karena diperlukan tenaganya sebagai penunjuk jalan. Dari Amat lah kemudian satu persatu sejarah itu terjadi. Pertama sekali, Amat membawa rombongan menyeberang Sungai Kalang Tua dan menyusur jalan setapak menuju Sungai Kolak. Bunga Kolak yang tumbuh di sepanjang sungai akhirnya ditabalkan sebagai nama sungai itu oleh penduduk setempat.

Sejak itu, kemudian kawasan di sekitar sungai itu pun dinamakan Sungai Kolak. Setelah itu tim mendirikan barak-barak darurat di tepian sungai dan melakukan serangkaian penelitian topografi, pembuatan sumur uji, dan pengambilan sampel. Sample kemudian dikirim ke Belitung, yang waktu itu masih dilafalkan Billiton.

Hasil penelitian di laboratorium NV GMB Billiton itulah yang akhirnya menyatakan bahwa kandungan perut bumi Bintan bukanlah timah, melainkan bauksit, yang jumlahnya mungkin bisa untuk membuat panci di dapur-dapur puluhan juta rumah di Eropa.

Penemuan bijih bauksit di Sungai Kolak yang depositnya sangat besar menggegerkan dunia pertambangan saat itu. Adalah kerjaan bulletin “Verslagen en Madeligen Betrefende Indische Delfstaffen Haretoepasigen” yang memulai cerita itu. Buletin ini dalam edisi Nomor 18 tahun 1925 menerbitkan tulisan yang berisi penemuan bijih bauksit di Sungai Kolak. Dari sanalah kemudian mata dunia tertuju pada perut bumi di sungai yang pinggirnya banyak ditumbuhi bunga-bunga Kolak berwarna putih bersih itu.

Tiga tahun setelah publikasi oleh bulletin tersebut, areal bauksit di Sungai Kolak itu sudah di bawah kendali sebuah perusahaan Belanda yang bernama Bauksiet Syndikaat. Namun perusahaan ini tidak banyak melakukan aktivitas yang berarti dan pada tahun 1928. Sejak peralihan hak kelola inilah baru penambangan bauksit berjalan.

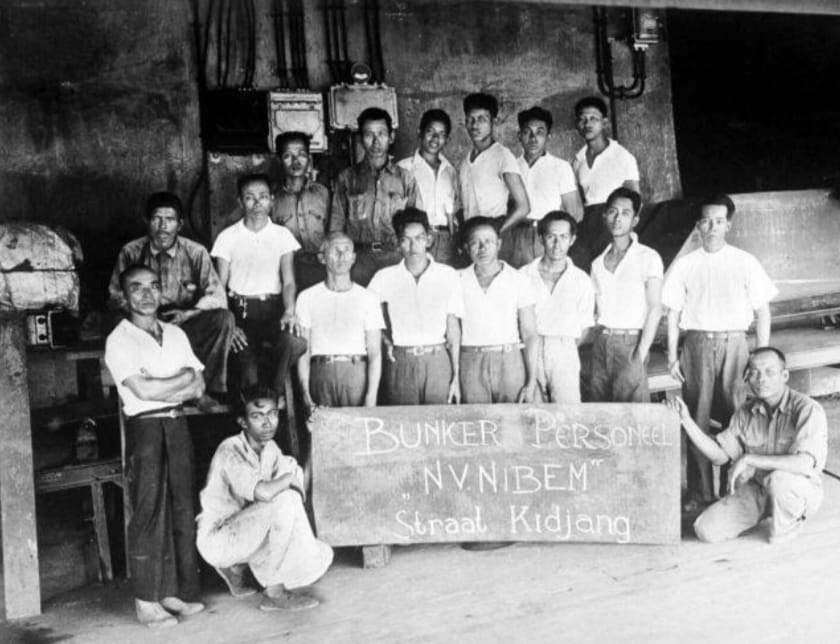

Di bawah pimpinan Dr YWH Adam, dinyatakan bahwa saat itu hasil bauksit di Bintan sangat ekonomis untuk dieksplorasi. Artinya kalau digali, akan mendatangkan keuntungan besar. Tahun itu pula berdiri NV Nibem yang melakukan penggalian bauksit secara komersil.

Setelah itu dimulailah pembangunan fasilitas dan prasarana, seperti pembuatan jalan ke lokasi penambangan, pelabuhan, jalan umum, serta tentu saja barak-barak pekerja dan keluarga mereka. Periode 1929-1934 tercatat sebagai tahun-tahun perkembangan Sungai Kolak menjadi Bandar kecil yang kemudian dikenal sebagai Kijang. Kehidupan Kijang berangsur berubah.

Dari catatan sejarahwan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri, menyebutkan, sejak pertambangan bauksit pertama dibuka di Kijang, sejumlah orang China Hakka dari daerah Kwangtung yang sebelumnya bekerja di industri pertambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung, mulai ramai berdatangan ke Kijang. Kondisi ini menyebabkan Kijang perlahan tumbuh sebagai sebuah kota baru seiring beroperasinya pertambangan bauksit di daerah itu.

Kemudian tahun 1935, tercatat bahwa untuk pertama kali bauksit Bintan diekspor ke Eropa. NV Nibem berhasil mengekspor sebanyak sekitar 10 ribu ton bouksit ke Eropa. Inilah sejarah awal bagaimana hasil perut bumi Bintan kemudian dinikmati oleh masyarakat Belanda dalam bentuk panci-panci dan alat masak alumunium lainnya.

Tahun 1938 penggalian terus berkembang. Pulau Koyang, yang ada di depan Kijang kemudian digali. Dibikin fasilitas cable way untuk mengirimkan bauksit dari pulau itu ke Kijang. Tahun 1939, untuk kepentingan referensi ilmiah, dilakukan penelitian geologi di bawah pimpinan Dr RW Van Bemmelen.

Bentuk penelitian adalah penggalian shaft, sebuah lubang yang menghujam ke dasar bumi dengan kedalaman 54 meter. Lubang itu kini masih ada, dan tempatnya tepat di dalam Kompleks Kantor PT Antam, Kijang. Penggalian system shaft sedalam 54 meter itulah sejarah awal penggalian bauksit di Bintan yang kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan tambang bauksit sampai sekarang.

Bisa saja kita berandai-andai, bahwa waktu itu tidak ditemukan bauksit dari perut bumi Bintan. Bisa jadi kita tak akan mengenal kota yang kini di kanan kiri jalannya sudah dipenuhi oleh ruko-ruko tersebut. Bisa jadi Kijang mungkin tetap akan menjadi sungai, yang ditepiannya tumbuh bunga-bunga Kolak. Bunga-bunga yang ketika mekar, berwarna putih dan enak dipandang mata.

Tiga Tahun Dikuasai Jepang Perang Asia Timur Raya yang digelar Jepang ternyata kemudian membawa catatan sejarah tersendiri bagi tambang bauksit di Kijang. Dari mulut harimau, bauksit Kijang pun masuk ke mulut buaya. Dari tujuan ekspor ke Eropa, kemudian kandungan perut bumi Bintan itu pun dieksploitasi habis-habisan dan dibawa ke Negeri Sakura.

Semua bermula ketika Jepang mengebom pangkalan Amerika di Pearl Harbour. Setelah itu Jepang terus bergerak ke selatan, mencari kandungan sumber daya alam untuk kepentingan menggerakkan mesin-mesin perang. Jepang mencari taklukan baru, berperang dengan penjajah Eropa, dan sekaligus memproklamirkan sebagai kelompok pembebas Asia.

Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Kepulauan Riau lewat pintu masuk Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari situ, Jepang bergerak terus, sampai menjangkau Pulau Mapur, dan mendarat di Tanjungpinang serta Kijang. Singapura sebelumnya mereka taklukan sekitar 15 Februari 1942. Kemudian menyusul Tanjungpinang pada 21 Februari 1942, atau enam hari setelah Singapura takluk. Terjadi perang kecil-kecilan dengan serdadu sekutu.

Setelah serdadu Negeri Matahari Terbit itu mendarat di Tanjungpinang, mereka mendapat informasi tentang adanya tambang bauksit yang masih digali oleh Belanda di Kijang. Ini adalah kabar baik bagi mereka, sebab bauksit yang kemudian diolah menjadi alumunium adalah bahan baku yang cocok untuk keperluan perang, terutama pembuatan pesawat tempur.

Untuk memastikan tentang keberadaan perusahaan bauksit yang dikelola Belanda di Kijang ini, serdadu Jepang berjalan kaki sejauh 26 kilo meter ke Kijang. Hal ini dilakukan, karena saat itu belum ada angkutan dan kendaraan bermotor kecuali jalan berdebu yang juga beberapa di antaranya masih jalan setapak dan berkelok-kelok melewati kaki Gunung Lengkuas.

Begitu sampai di Kijang, tentara langsung berbaris di depan areal perbengkelan yang biasa digunakan untuk keperluan perbaikan alat berat penggalian bauksit Kijang. Waktu itu nama daerah itu masih tetap menggunakan sebutan Sungai Kolak. Kijang waktu itu jauh dari hingar bingar deru meriam dan bau mesiu di Tanjungpinang.

Ketika Jepang memasuki Kijang, suasana relatif tenang dan tidak ada perlawanan berarti dari Belanda. Pegawai dan para petinggi NV Nibem, perusahaan pengeruk bauksit Kijang waktu itu, sudah menyingkir ke Belitung sewaktu mendengar kabar Jepang sudah menaklukan Singapura. Untuk keperluan eksplorasi bauksit bekas NV Nibem, serdadu Jepang pun membentuk perusahaan yang bernama Furukawa Co. Ltd.

Dalam Susana perang, manajemen perusahaan pun dikelola untuk keperluan perang. Semua dilakukan serba cepat. Bila Belanda butuh waktu 11 tahun antara pengiriman ekpedisi pertama ke Kijang sampai melakukan ekspor ke Eropa, Jepang bergerak lebih cepat. Siang malam seluruh mesin pabrik dikerahkan untuk melakukan penggalian, guna mendapatkan hasil sebesar-besarnya.

Selain itu, pegawai pribumi pun harus menundukkan muka bila lewat di depan markas tentara Jepang, yang sekarang ada di areal kantor Koperasi Perbaki. Anak-anak mereka yang bersekolah pun harus membungkukan tubuh ke utara, ke arah istana Kaisar, di Jepang sana.

Dinasionalisasi

Dalam catatan sejarah, setidaknya tambang bauksit Kijang sempat empat kali berpindah tangan. Dari Belanda, Kijang dikuasai oleh Jepang, sebelum akhirnya diambil Belanda lagi. Baru pada 1959, atau 14 tahun setelah Indonesia merdeka, tambang bauksit Kijang diambil alih pemerintah. Tidak banyak perubahan yang berarti setelah Belanda mengambil alih tambang dari Jepang pada tahun 1945.

Usainya Perang Asia Timur Raya yang seumur jagung itu, usai pula masa kekuasaan Jepang atas tambang bauksit di Kijang. Tahun 1945, melalui pengibaran bendera putih di lokasi tambang yang memanjang di tepian Sungai Kolak, Belanda pun masuk kembali.

NV Nibem yang sebelumnya kabur ke Belitung pun kembali mendarat kembali di Bintan. Suasana agak berbeda pada periode 1959. Setahun sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui kebijakan nasionalisasi, mulai mengambil alih aset asing di Indonesia, seperti Shell, KPM, Goodyear, Unilever dan lainnya.

Proses pengambilalihan dilakukan melalui mekanisme penggabungan NV Nibem dengan NV Nitem, yang mengelola timah di Dabo Singkep. Penggabungan ini di bawah kendali Biro Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Negara (Buptan) yang dipimpin oleh Ukar Bratakusumah.

Setelah penggabungan itu kemudian terjadi perubahan nama, yakni Perusahaan Pertambangan Bauksit Kijang (PPBK) dan Perusahaan Pertambangan Timah Singkep (PPTS). Sempat terjadi beberapa kali perubahan nama perusahaan tambang bauksit, sebelum akhirnya pada 1968 baru memakai nama PN Aneka Tambang Unit Pertambangan Bauksit.

Enam tahun kemudian, baru PN Aneka Tambang dialihkan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pada periode tahun 1960-an itulah, dilakukan perluasan penggalian bauksit. Tidak hanya di Kijang saja, tetapi juga dilakukan penggalian sampai wilayah di Tanjungpinang.

Pada periode itu, pertumbuhan Sungai Kolak menjadi pesat. Akhirnya daerah ini berubah menjadi Kijang, atau kota yang sekarang kita kenal dengan ikon Kopi Hawaii-nya ini.

Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk, dituntut juga terjadinya perbaikan infrastruktur umum. Maka pada tahun 1963, digalilah waduk Sungai Pulai, yang akan digunakan sebagai cadangan air bersih untuk warga kota.

Sampai saat ini Sungai Pulai masih menjadi satu-satunya sumber air bagi warga Tanjungpinang. Penemuan bauksit di Kijang yang dianggap fenomenal ini tak saja menyita perhatian dunia pertambangan. Berbagai kalangan akademisi pun turun melakukan penelitian.

Puluhan, atau mungkin sadah ratusan skripsi strata satu dihasilkan dari tambang bauksit itu. Dari tahun 1960 sampai 1992, data yang tercatat, ada sekitar 172 skripsi yang dihasilkan dengan mengkaji tambang bauksit ini dariberbagai sisi. Tak berhenti di situ, bauksit ternyata menjadi magnet penggerak ekonomi utama Kijang, bahkan sampai Tanjungpinang.

Andai saja dulu tidak ada ekpedisi Belanda yang menemukan bauksit di kota kecil ini, bisa jadi Kijang yang saat ini ada adalah sekedar perkempungan nelayan. Memang kemudian lahir banyak kritik, bahwa penambangan telah merusak ekosistem.

Apalagi saat ini, setelah Antam pergi dari kegiatan eksplorasi, beberapa perusahaan swasta masih melakukan kegiatan yang sama. Memang mereka tidak lagi menambang bauksit di Kota Kijang namun setidaknya bauksit masih menjadi salah satu nafas bagi masyarakat di Pulau Bintan.

Dan Kota Kijang yang dulunya hanya dihuni oleh lima kepala keluarga, kini jumlah penduduk Kota Kijang lebih dari 27 ribu jiwa. Bauksit telah menjadi salah satu talenta bagi Kota Kijang untuk tetap optimis meraih kemajuan di masa depan.

***Penulis adalah Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau